YO EL SUPREMO: EL PODER COMO MÁQUINA DE ESCRITURA II

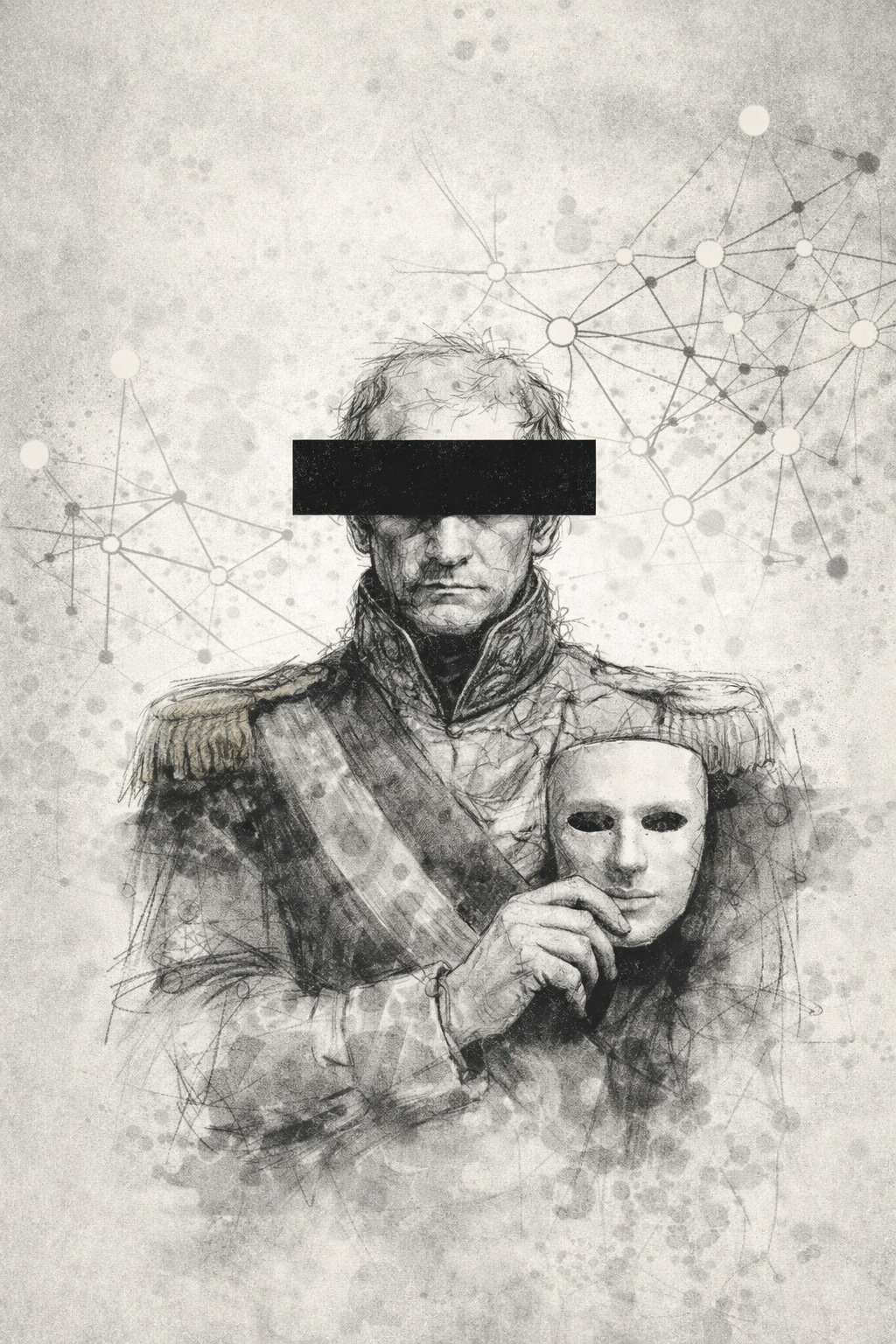

Dibujo de Gabriel Torres Chalk

Roa Bastos no escribió sobre la posverdad, pero escribió sobre su matriz: la convicción de que controlar el relato es controlar la realidad a modo de precedente caníbal. Y escribió, además, sobre el costo espiritual de esa convicción: la soledad del que necesita que todo lo confirme. El Supremo es un hombre atrapado en su propio sistema de signos: necesita que el mundo sea un espejo fiel de su firma. Por eso el pasquín lo hiere como un cuchillo íntimo. No lo amenaza solo políticamente: lo desarma ontológicamente. Le dice: tu nombre puede estar en manos ajenas.

Hoy esa herida es colectiva. Vivimos en una época donde la firma se ha democratizado y, al mismo tiempo, se ha vuelto sospechosa. La voz puede falsificarse, la imagen puede imitarse, el documento puede fabricarse con una facilidad obscena. Y la consecuencia es doble: por un lado, una liberación (ya no hay monopolio de emisión). Por otro, una intemperie (ya no hay garantía de autenticidad). El mundo se convierte en una superficie resbaladiza, y la pregunta que Roa Bastos deja en el aire se vuelve nuestro pan diario: ¿qué es lo verdadero cuando el mecanismo de validación ha sido capturado por la reproducción?

Aquí la novela se vuelve una brutal nostalgia del futuro. Nostalgia, porque mira hacia un porvenir que ya intuía oscuro: un tiempo donde el poder no necesitará solo armas, sino ediciones. Futuro, porque la obra nos entrega —con belleza feroz— herramientas de lectura: nos enseña a desconfiar de la voz única, a sospechar de la versión cerrada, a reconocer la política allí donde parece haber solo documentos.

Y, sin embargo, Roa Bastos no nos deja en el cinismo. La polifonía no es solo caos: también es resistencia. Cuando el Supremo quiere una sola voz, el libro le responde con un coro. Cuando quiere clausurar, el texto se abre. Cuando quiere ser narrador absoluto, la novela se convierte en el recordatorio de que la historia no es propiedad privada. Que el sentido se disputa. Que el lenguaje, por suerte, no se deja domesticar del todo.

Quizá esa sea la lección más útil para nuestro presente, donde la posverdad amenaza con convertirlo todo en fango: no se trata de añorar una pureza perdida, sino de entrenar una ética de la lectura. Aprender a escuchar el montaje. A reconocer el interés en la versión. A preguntar, como quien levanta una piedra: ¿quién gana si esto se cree?

Roa Bastos nos deja un dictador que quiso gobernar la gramática y terminó devorado por sus propios papeles. Nos deja un pasquín que, sin quererlo, inaugura el vértigo contemporáneo de la copia. Y nos deja, sobre todo, un artefacto literario que funciona como brújula: en tiempos de ruido, leer Yo el Supremo es recordar que la verdad no es un objeto que se consume, sino una construcción que se defiende. No con gritos, sino con atención. Con memoria. Con esa forma humilde y radical de resistencia que todavía cabe en una palabra antigua: criterio.

Yo el Supremo es de esos libros que no envejecen: se actualizan. No porque predigan el futuro, sino porque su materia prima —poder, archivo, miedo, lenguaje, ideología— es reciclable en cada época. Y hoy estamos viviendo, a lo bestia, una era donde el mando ya no se impone solo con policía: se impone con texto, con pantalla, con versión. Se impone con el control de los medios.

En Yo el Supremo la falsificación no es un accidente: es una revelación. El pasquín —esa orden apócrifa que circula con la firma del dictador— funciona como el primer relámpago de una verdad política que hoy reconocemos demasiado bien: la autoridad no se sostiene solo con fuerza, sino con credibilidad narrativa. El poder, cuando aspira a ser total, necesita que su firma sea un tótem: una garantía de realidad. Por eso la copia es insoportable. No porque desobedezca una orden, sino porque demuestra que el sello puede reproducirse y que la soberanía es, en el fondo, una tecnología frágil de manipulación y control que son los ingredientes de la propaganda.

Roa Bastos lo expone con un genio formal que no explica la dictadura: la encarna. La novela es un archivo en combustión, una arquitectura de voces, glosas, notas, documentos y contradecretos donde lo real aparece como un territorio disputado. Lo que está en juego no es únicamente la violencia visible —el castigo, la vigilancia, el miedo— sino el control de algo más íntimo: quién tiene derecho a decir lo que pasa. Como se ha mencionado en la primera parte de este artículo, el dictador quiere gobernar la gramática del país. Sueña con una sintaxis obediente, una lengua domesticada que le devuelva el mundo como espejo fiel.

Pero el pasquín perfora ese sueño. Introduce la sospecha radical: si el enemigo puede hablar con tu voz, entonces el mando deja de ser un monólogo y se convierte en un ruido. Y, en ese punto, Yo el Supremo se vuelve extraordinariamente contemporánea. Porque la posverdad no es solo mentir. Es algo más complejo y más corrosivo: es convertir la realidad en un campo de versiones, en un archivo editable donde la firma ya no garantiza nada. La falsificación deja de ser un delito aislado y se convierte en método: el documento deja de ser prueba y pasa a ser arma. La evidencia se vuelve discutible, no por falta de datos, sino por exceso de versiones.

Qué hace el dictador cuando su fiscal ha sido cazado en su filtración del documento. La respuesta, muchas veces, no es restaurar la verdad, sino erosionar al tribunal. En Yo el Supremo se percibe una intuición decisiva: quien controla el archivo controla la vida. De ahí la centralidad del secretario, ese mediador que transcribe, filtra, ordena. El dictador manda, pero el mando se vuelve efectivo cuando alguien lo escribe y lo archiva, lo graba y lo filtra. En clave actual, ese secretario se multiplica: equipos de relato, dispositivos de comunicación, plataformas, mecanismos de amplificación. Los voceros o medios de comunicación controlados son esenciales, así como el control de los tribunales y cualquier fuerza que pudiera funcionar de contrapeso. El poder no solo decide: circula. Y lo que circula, si circula lo suficiente, termina por adquirir la densidad de lo real.

En este punto la posverdad muestra su rostro más eficaz: no necesita una verdad única. Le basta con un diluvio. Un exceso de versiones que desgasta la capacidad de discernir, un ruido que no prohíbe hablar sino que vuelve irrelevante cualquier frase. La mentira ya no busca convencer: busca cansar. Otro ingrediente esencial de la propaganda. Busca que el ciudadano renuncie al esfuerzo de comprobar, que se rinda ante el flujo, que acepte vivir en la bruma. Es un triunfo sin aplausos: la victoria por agotamiento.

Roa Bastos, con la brutal elegancia de su estructura, nos da una lección de lectura política: el autoritarismo no habita solo en la porra, sino en el monopolio del sentido. El dictador aspira a cerrar el mundo con un texto definitivo; el presente, en cambio, demuestra una variante aún más inquietante: basta con abrir demasiados textos para que el mundo se deshilache. Y ahí emerge esa nostalgia rara, casi profética, que atraviesa la novela: nostalgia de un futuro que ya estaba anunciado, de una época en la que el poder comprendería que gobernar es, ante todo, gobernar la versión.

Por eso Yo el Supremo no es únicamente una obra sobre un régimen: es una obra sobre el deseo humano de clausura y sobre la fragilidad de esa clausura cuando el signo se rebela. Frente al pasquín, el Supremo se descubre vulnerable no en su cuerpo, sino en su relato. Y esa vulnerabilidad —la vulnerabilidad de la firma— es, quizá, la gran herida de nuestra actualidad: vivimos en un mundo donde la autoridad se construye con discurso, pero el discurso puede ser replicado, manipulado, saturado, vaciado. En ese terreno movedizo, la novela de Roa Bastos sigue ardiendo como un archivo vivo: nos enseña que la verdad no se hereda, se defiende; no se consume, se trabaja; no se grita, se lee.

En esta novela el poder no se limita a mandar: exige ser leído de una sola manera. El dictador entiende que la obediencia no nace únicamente del miedo, sino del sentido. Por eso no le basta con dictar órdenes, también quiere dictar la interpretación de esas órdenes. Su aspiración última es convertirse en un texto sagrado: un libro sin márgenes, sin glosas, sin lectores insolentes. El mito del líder, en este régimen, no es un retrato colgado en una pared: es una exégesis obligatoria. Se gobierna imponiendo una hermenéutica.

Roa Bastos lo muestra con una claridad casi clínica: el Supremo teme menos a la bala que a la lectura desviada. El pasquín, la copia, la voz ajena que usa su firma, no solo cuestiona su autoridad: profana su santuario. Porque si su nombre puede circular en manos de otros, entonces su texto deja de ser único, deja de ser intocable. Y cuando el texto deja de ser sagrado, el líder deja de ser inevitable. Ese mecanismo no se ha perdido. Se ha sofisticado. Hoy, muchos liderazgos ya no descansan solo en leyes, instituciones o programas, sino en una liturgia narrativa cotidiana: consignas que funcionan como mantras, frases cortas que no buscan explicar sino hipnotizar, enemigos-comodín siempre disponibles para mantener el relato en tensión, y versiones que se presentan como hechos no por su consistencia, sino por su capacidad de adhesión. La posverdad no inaugura la mentira: inaugura la teología de la versión. ¿Quién escribe lo real? No importa tanto lo que ocurrió como lo que puede repetirse hasta que suene a destino.

Por eso Yo el Supremo parece escrito con la tinta del presente: porque identifica el punto exacto donde el poder se vuelve religión. Un líder convertido en texto sagrado necesita fieles, no ciudadanos; necesita intérpretes disciplinados, no lectores. Y el Estado, en lugar de administrar lo común, se transforma en una fábrica de significado: una máquina que produce realidad a base de narrarla. Roa Bastos, con su novela-archivo, nos recuerda que esa fábrica siempre tiene una grieta: basta una lectura impura, una glosa disidente, un pasquín, para que el altar tiemble.

Por Gabriel Torres Chalk

.

.

MELQART EDITORIAL

#melqart

#MelqartMedia