YO EL SUPREMO: EL PODER COMO MÁQUINA DE ESCRITURA I

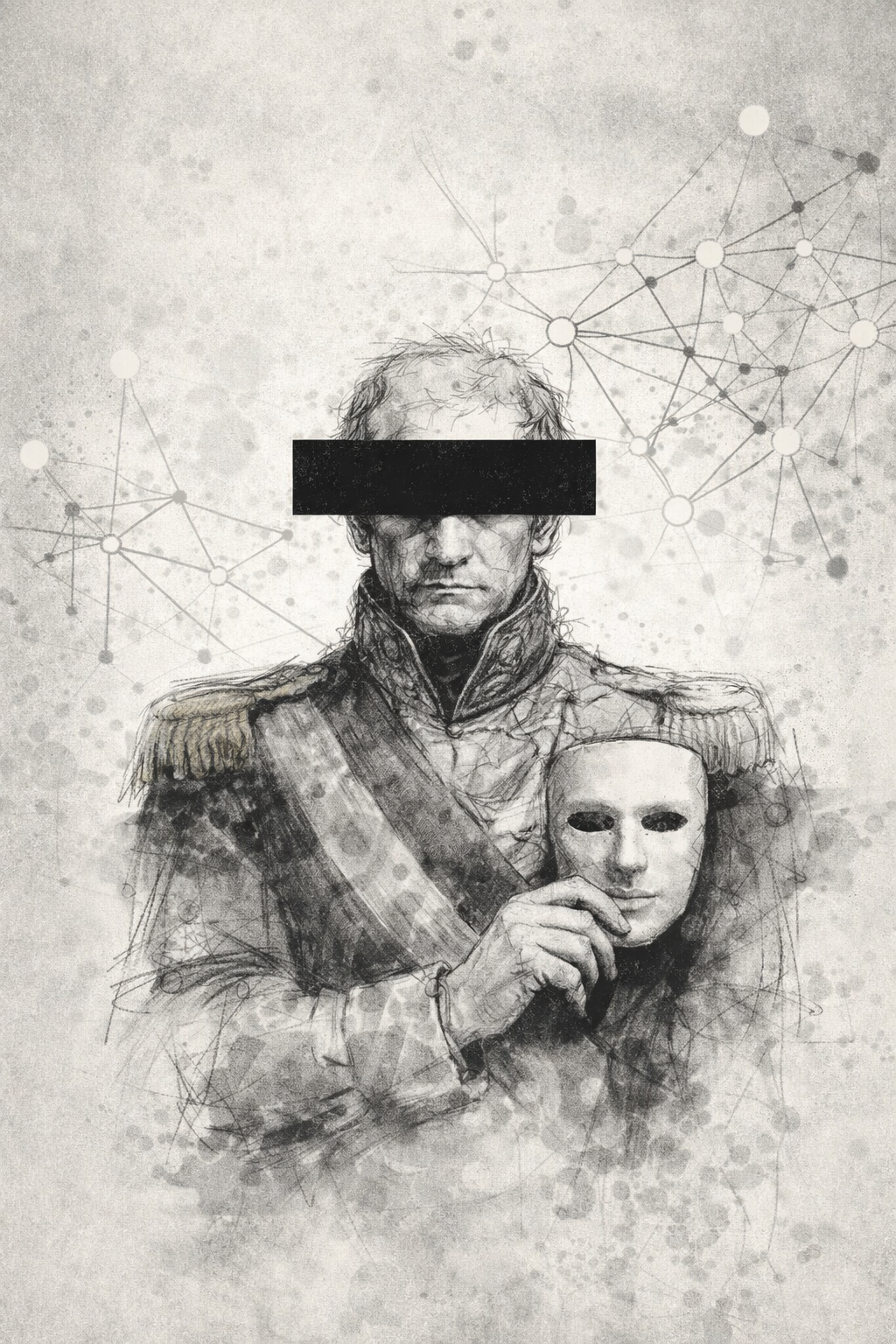

Dibujo de Gabriel Torres Chalk

Un mensaje falso circulando como una chispa en una ciudad. Ese pasquín es el virus narrativo. Hoy sería un pantallazo: un audio filtrado, un decreto manipulado, un vídeo recortado, el tictac de un tictoc, un tuit. Ahora es píxel. Pero el efecto es el mismo: quebrar la autoridad de la firma.

La dictadura moderna es, ante todo, una dictadura del relato. En la novela de Augusto Roa Bastos, el Supremo no gobierna solo el Paraguay: gobierna el sentido. Su obsesión por decretar, corregir, archivar y reescribir es el antecedente literario perfecto de nuestro presente: desinformación, guerra de narrativas, burocracia algorítmica, deepfakes, verdades oficiales que se publican en cadena y se olvidan al minuto.

El Supremo teme al pasquín porque intuye una verdad que hoy nos gobierna con Wi-Fi: la autoridad no se sostiene solo con drones bélicos: se sostiene con la estabilidad del relato. Un decreto es una forma de magia: convierte a la realidad en bulo y a la mentira en un cambio de opinión. Por eso la falsificación no es un chiste, es una bomba. Si cualquiera puede poner tu firma, entonces el poder se vuelve un documento discutible, una captura de pantalla, un rumor con membrete. Roa Bastos lo sabía: el Estado es, ante todo, un estilo de escritura que aspira a ser eterno. Y cuando la eternidad se redacta, el miedo se convierte en gramática. Por ello la política y el dinero público atrae a las moscas, pues pueden esconder su maldad detrás de ficciones vendidas como verdades. Roa Bastos se adelantó a la era de la posverdad varias décadas.

Hay libros que no pasan el tiempo: lo devoran. Se sientan en el centro de la mesa —con la servilleta ya manchada de tinta— y te miran como si supieran algo de ti que tú aún no has vivido. Yo el Supremo es uno de esos animales raros: una novela que no solo narra una dictadura, sino que exhibe su mecanismo íntimo, su electricidad secreta. Y por eso hoy, en plena era de la posverdad, vuelve a latir con una precisión inquietante: como si Roa Bastos hubiera escrito, con décadas de antelación, el manual espiritual de la falsificación contemporánea: la firma como tótem y el nombre del Supremo como sello mágico que, si se copia, rompe el hechizo del poder. El archivo como catedral: un templo de papel donde se decide quién existe y quién queda fuera. El pasquín como antepasado del deepfake: no por tecnología, sino por función. La falsificación y la mentira como arma política. El uso manipulador y tendencioso de la fiscalía del Estado.

Desde una estrategia narrativa magistral el corazón formal de la novela está configurada a partir de una red polifónica de documentos, notas, voces cruzadas cuya arquitectura imita al Estado. El Estado es archivo. El archivo es poder. El poder sueña con ser definitivo: el Supremo no quiere gobernar un país: quiere gobernar la gramática del país.

El detonante es conocido y, precisamente por eso, es perfecto: un pasquín circula por Asunción con una orden falsa, firmada por el Supremo. Una firma apócrifa, una autoridad clonada. La falsificación no es un chisme: es una fisura en el principio mismo del poder. Porque el poder —cuando se vuelve absoluto— no se apoya solo en la fuerza. Se apoya en algo más frágil y más decisivo: la credibilidad del signo. El papel. El sello. El nombre. La rúbrica que convierte una frase en realidad ejecutable. La propaganda. Y la novela se coloca, sin esfuerzo, en el centro de nuestro presente como un espejo que no devuelve el rostro, sino la estructura.

La posverdad suele describirse como una época en la que los hechos importan menos que las emociones. Suena a eslogan de congreso, a frase de PowerPoint. Roa Bastos, en cambio, la dramatiza con una crudeza artesanal: la posverdad no es solo un clima sentimental. Es una guerra por la autoría de lo real. Una disputa por el derecho de firmar el mundo. El Supremo entiende, con lucidez paranoica, algo que hoy vivimos a diario: si cualquiera puede emitir un texto con tu firma entonces la autoridad se convierte en un territorio minado. La firma deja de ser garantía y pasa a ser botín. La realidad se vuelve versionable, como un archivo editable. En la novela, el dictador no se conforma con gobernar cuerpos: quiere gobernar el lenguaje. Dicta, corrige, reescribe. Su reino es un reino de papel. El acto de gobernar —dictar— se parece demasiado al acto de redactar. A ratos uno sospecha que el Supremo no sueña con un Paraguay obediente, sino con una sintaxis obediente: que cada frase caiga de pie, que cada palabra tenga la lealtad de un soldado. Como si el mundo fuese un manuscrito y él fuese el único editor legítimo.

Pero Yo el Supremo es, precisamente, la novela que muestra por qué ese sueño fracasa. Porque el lenguaje nunca pertenece del todo. Porque siempre hay eco, sombra, doble fondo. Porque la escritura —y aquí está el nervio contemporáneo— es el lugar donde el poder cree dominar… y donde se le cuela el sabotaje.

Roa Bastos hace algo magistral: construye el texto como un campo de fuerzas donde se cruzan voces, notas, documentos, comentarios, glosas, disonancias. La novela no cuenta o dice la dictadura: la simula formalmente. No te la explica, te la mete en el oído. La dictadura como aparato de enunciación: una máquina que produce versiones y pretende que una sola sea la definitiva. Por eso el libro no avanza como una flecha, sino como una espiral: vuelve, insiste, se contradice, se contamina. Y en esa contaminación el lector aprende lo esencial: el poder absoluto no es un monolito, sino un edificio de papel que cruje por dentro.

Ahí aparece Patiño, el secretario. Y Patiño, leído desde hoy, es un personaje de una modernidad feroz. Es la interfaz. El mediador. El que transcribe, filtra, ordena, archiva. El Supremo manda. Pero su mando se vuelve efectivo cuando pasa por la mano del que escribe. Patiño es el corredor silencioso entre la voluntad del tirano y la forma pública del mandato. Sin él, el Supremo no existe como documento. Y sin documento, el Estado es humo.

En nuestra época, Patiño tiene muchos nombres: gabinete de comunicación, asesoría, community manager, equipo de relato, lobby, incluso fiscal con máscara —lo cual es demencial. Y, más inquietante aún, Patiño también es el sistema: el algoritmo que prioriza, el motor que recomienda, la plataforma que amplifica, la lógica que decide qué versión sube y cuál se hunde. Si el Supremo soñaba con controlar el archivo, nosotros vivimos dentro de archivos vivos que se reescriben solos, y donde la autoridad no siempre la tiene quien firma, sino quien distribuye.

Porque la posverdad no se limita a mentir. La mentira es demasiado simple. La posverdad consiste en fabricar un entorno donde la verdad se vuelve un objeto intercambiable: una cosa que circula con la misma plasticidad que una imagen, con la misma facilidad con la que se recorta un vídeo o se saca una frase de contexto. El pasquín en Asunción es eso: no una mentira aislada, sino un gesto que demuestra que el sello del poder puede reproducirse. Que el aura del mando es clonable. Que el Estado —ese gran animal de tinta— puede ser imitado.

Y cuando el Estado es imitable, se abre un abismo: ya no importa solo qué ocurrió, sino qué ocurrió según qué documento. La historia deja de ser una línea o una frontera y pasa a ser un archivo en disputa, es decir una superficie construida con metaniveles de significación. Exactamente lo que Roa Bastos convierte en literatura: la historia como montaje, como choque de textos, como lucha por el “original”, como un entramado de subtextos.

Hay una nostalgia en todo esto, y es una nostalgia extraña: la nostalgia de un tiempo en el que el documento parecía estable. En el que el sello, el papel, la firma, tenían un peso físico. Roa Bastos escribe desde una era donde la palabra todavía podía aspirar a ser definitiva. Y, sin embargo, ya percibe el veneno: la palabra definitiva es el sueño del tirano.

Nosotros vivimos al revés: en un tiempo donde casi nada es definitivo, donde todo se actualiza, se edita, se borra, se repone, se corrige, se cambia de opinión hasta el delirio de reventar y reinventar la mentira, se multiplica: quien dice eso es un bulo se coloca a sí mismo en la posición de verdad, aunque haya cambiado de opinión, es decir, mentido o engañado. Y el tirano contemporáneo —no necesariamente un individuo, sino una lógica— ya no necesita imponer una verdad única: le basta con inundar el espacio con múltiples versiones hasta que la realidad quede agotada. La posverdad como saturación: no te prohíbe hablar, te cansa de escuchar.

Lo extraordinario es que Roa Bastos logra que el lector sienta, en el cuerpo, ese intento desesperado de control. El Supremo habla con una mezcla de grandilocuencia y fragilidad: quiere ser Dios del texto, pero se sabe vulnerable al rumor. Le aterra la copia. Le aterra el doble. Le aterra que la realidad sea un animal con capacidad de fuga. Por eso vigila, registra, anota, archiva: como si pudiera encerrar el tiempo en un expediente.

Y aquí aparece otra conexión brutal con la actualidad: la burocracia como violencia lenta. En la novela, el terror no es solo el castigo visible: es el papel que te nombra, te clasifica, te condena. El archivo decide quién existe y quién es prescindible. En la era digital, esa lógica se perfecciona: el expediente se vuelve dato; el dato, perfil; el perfil, destino estadístico. No hace falta una mazmorra si existe un formulario. No hace falta un verdugo si basta un no cumple los requisitos. La violencia se vuelve administrativa, sin sangre en la pantalla. Y el ciudadano —como el súbdito— aprende que el poder más eficaz no es el que grita, sino el que registra.

Por Gabriel Torres Chalk

.

.

MELQART EDITORIAL

#melqart

#MelqartMedia