THOMAS PYNCHON:

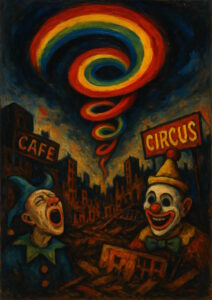

CUADRO GRAVITYS RAINBOW AUTOR GABRIEL TORRES CHALK

THOMAS PYNCHON: EL HOMBRE QUE NO QUISO SALIR DEL SÓTANO

Dicen que Pynchon no da entrevistas, que no sale en fotos, que se esconde detrás de sus libros como un oso detrás de un arbusto nuclear. Yo digo: bendito sea. Porque cada vez que un escritor se convierte en selfie, el verbo se hace carne…y luego se pudre en Instagram.

Pynchon eligió la sombra. Y desde ahí incendió el siglo XX. Gravity’s Rainbow no es una novela: es un arco de energía disfrazado de partitura, un sudoku escrito por un chamán del LSD que vio a la Segunda Guerra Mundial como una orgía de cohetes, pavlovianos y jingles publicitarios. ¿Quién se atreve a narrar la entropía con canciones de circo? Solo alguien que entiende que la risa y la catástrofe son gemelas siamesas.

Su prosa es un buffet libre de paranoia: científicos que se masturban con estadísticas; corporaciones que fabrican caramelos como si fueran armas químicas; héroes que no existen; perros que entienden mejor que los generales el sentido de la guerra. Y todo narrado con un swing que no se aprende en Harvard sino en el Bronx, entre trombones desafinados y la radio pirata de un submarino hundido.

A Pynchon lo llaman esquivo e intransigente, yo le considero generoso y brillante: nos regaló el mapa de la locura moderna y luego se fue a fumar a otra dimensión. Mientras DeLillo escribía sobre las ondas del capitalismo y Foster Wallace se colgaba de sus propios nudos, Pynchon ya estaba en un sótano, riéndose con su planta carnívora como un niño que sabe demasiado.

¿Pero en realidad importa quién es Pynchon? No. Lo importante es que nos enseñó que la literatura puede ser aleta de ballena, cohete, chiste, fuga barroca y mantra posnuclear al mismo tiempo. Lo demás es Wikipedia.

A screaming comes across the sky. It has happened before, but there is nothing to compare it to now.

Con esta frase Pynchon abre Gravity’s Rainbow y con ella no comienza un texto, sino un cataclismo: un metacataclismo. Es un inicio que funciona como riff de guitarra distorsionada: directo, brutal, cargado de resonancia. No describe un paisaje ni un personaje: describe un grito. Un sonido que atraviesa el cielo como una cuchilla, como si el lenguaje mismo fuera arrastrado por una onda expansiva. Ese grito es el V-2, el misil que convierte la guerra en matemática, el destino en estadística, la muerte en probabilidad. “Ha ocurrido antes”, nos recuerda la voz, “pero ahora no se parece a nada”. La paradoja es crucial: la repetición es la diferencia.

Con esta frase Pynchon abre Gravity’s Rainbow y con ella no comienza un texto, sino un cataclismo: un metacataclismo. Es un inicio que funciona como riff de guitarra distorsionada: directo, brutal, cargado de resonancia. No describe un paisaje ni un personaje: describe un grito. Un sonido que atraviesa el cielo como una cuchilla, como si el lenguaje mismo fuera arrastrado por una onda expansiva. Ese grito es el V-2, el misil que convierte la guerra en matemática, el destino en estadística, la muerte en probabilidad. “Ha ocurrido antes”, nos recuerda la voz, “pero ahora no se parece a nada”. La paradoja es crucial: la repetición es la diferencia.

La historia se recicla, pero cada vez con un matiz nuevo, más violento, más abstracto, más imposible de asimilar. Lo asombroso es que Pynchon no necesita contexto, ni prólogo, ni advertencia. En tres frases nos sumerge en la experiencia de un siglo donde la tecnología se convierte en mito, donde la modernidad es un metacohete trazando un arco sobre la noche.

Ese comienzo es una advertencia: la literatura no empieza con un paisaje idílico, sino con un grito cósmico. No estamos ante una historia lineal, sino ante un rugido que seguirá reverberando hasta la última página. Gravity’s Rainbow no es una novela, es una constelación en caída libre. Pynchon la construye como si fuera una máquina de guerra y un carnaval al mismo tiempo: cohetes V-2 trazando arcos parabólicos sobre la Europa en guerra (Londres bajo el bombardeo en 1944–45), mientras bajo esa sombra se deslizan personajes que parecen caricaturas y profetas, espías y pervertidos, visionarios y cobayas de laboratorio.

En el centro (si es que lo hay), Tyrone Slothrop: un antihéroe paranoico cuya vida sexual parece predecir los impactos de los misiles. Su cuerpo deviene mapa, algoritmo obsceno, código en clave. Pero Pynchon no nos da un protagonista, nos lanza una orquesta desbordada donde cada instrumento se cruza, desafina, ironiza. El libro vibra entre géneros como si fueran emisoras de radio: sátira bélica, epopeya posmoderna, ciencia-ficción delirante, comedia slapstick, tratado oculto de alquimia tecnológica.

El Arcoíris de la Gravedad es metáfora de todo: del cohete, del destino humano, de la caída inevitable hacia la entropía. Pero también es un arcoíris invertido, un espectro que conecta lo sublime y lo grotesco, el amor y la paranoia, el jazz y la estadística. Y sobre todo es una metanarrativa, el símbolo de la estratificación de niveles de significado en un arco desde el cielo hacia el subsuelo. Lo que queda no es la trama lineal (que se resiste a existir) sino una experiencia: la intuición de que la historia del siglo XX fue escrita por ecuaciones balísticas, por corporaciones invisibles y por fantasmas que cantan canciones infantiles mientras la humanidad espera la próxima explosión: un delirio parabólico donde el lenguaje es misil y refugio, sátira y profecía, laberinto y sonido nuclear. Su literatura recuerda que la entropía no es un concepto abstracto, sino una experiencia vivida en carne, en miedo, en silencio tras la explosión.

Pynchon despliega un arsenal posmoderno —fragmentación, parodia, multiplicidad de voces, cultura pop convertida en mito— pero al mismo tiempo se resiste a caer en el puro juego del simulacro. En su novela el misil no es solo un signo: es real, es mortal, es carne y fuego. Ahí está lo brutal: mientras Baudrillard describe un mundo donde la representación ha devorado a la realidad, Pynchon nos sacude recordándonos que la representación sigue teniendo consecuencias materiales. Que detrás de la parodia y la comedia hay cuerpos, ciudades, ruinas. Ahí donde Baudrillard ve el colapso definitivo en el simulacro, Pynchon deja caer un acorde distinto: el caos puede ser también un espacio de libertad. La multiplicidad de voces, los chistes absurdos, las fugas delirantes, no son solo síntomas de disolución, también son estrategias de supervivencia.

Porque si todo se fragmenta, entonces todo se puede reinventar. En esa complejidad irreductible, en esa maraña de referencias y tonos, Pynchon abre un resquicio utópico: la posibilidad de imaginar otra forma de habitar la historia, sin negar su violencia pero sin entregarse del todo a ella.

En Pynchon, lo que podría ser puro derrumbe se abre siempre como laberinto. El laberinto de Slothrop —perdido entre mapas sexuales, canciones de circo, conspiraciones y chistes infantiles— no es solo una trampa: es también un modo de escapar a la linealidad de la historia. Un camino sin salida puede convertirse en baile si uno aprende a girar con él: el absurdo, en Pynchon, es refugio.

Y en los intersticios de tanta oscuridad, aparece siempre un arco, una máscara, un gesto grotesco que funciona como grieta luminosa. Como si el exceso de signos no fuera condena, sino invitación a imaginar. Si el mundo es un collage imposible, entonces puede ser también un laboratorio de futuros: sistemas invisibles, redes secretas, conspiraciones que moldean el presente, pero también personajes que se aferran al humor como tabla de salvación.

Lo fascinante de Pynchon es que sus personajes, desde Slothrop hasta Doc Sportello, desde Oedipa hasta los agrimensores Mason y Dixon, no son héroes clásicos ni víctimas puras. Son cuerpos que tropiezan, que se pierden en la niebla de los signos, que se inventan canciones ridículas para no rendirse. Ahí, en su fragilidad cómica, reside la utopía que Pynchon nunca abandona.

Baudrillard nos advirtió que vivimos en el imperio del simulacro: Disneyland como prueba de que la realidad ya no existe, la bomba convertida en espectáculo televisivo. Pero Pynchon, desde su guarida, lanza un contraataque: detrás de la parodia siguen cayendo cadáveres.

En un mundo donde todo escritor busca la foto de perfil perfecta, Pynchon eligió el sótano. Prefirió que hablara su obra, esa orquesta caótica de paranoia y carcajadas. Y con ello nos regaló algo más que literatura: nos mostró una forma de mirar y una forma de burlar la rutina de la mirada.

Pynchon es un profeta bufón, un arquitecto de laberintos, un cronista de lo real escondido tras las máscaras. No necesitamos foto: su sombra basta. Porque cada vez que volvemos a sus páginas escuchamos de nuevo el rugido, el canto, la carcajada que sobrevive al desastre.

Y eso, en estos tiempos, es más que literatura. Es resistencia.

GABRIEL TORRES CHALK

Imagen: GRAVITYS RAINBOW AUTOR GABRIEL TORRES CHALK

MELQART MEDIA

#MelqartMedia