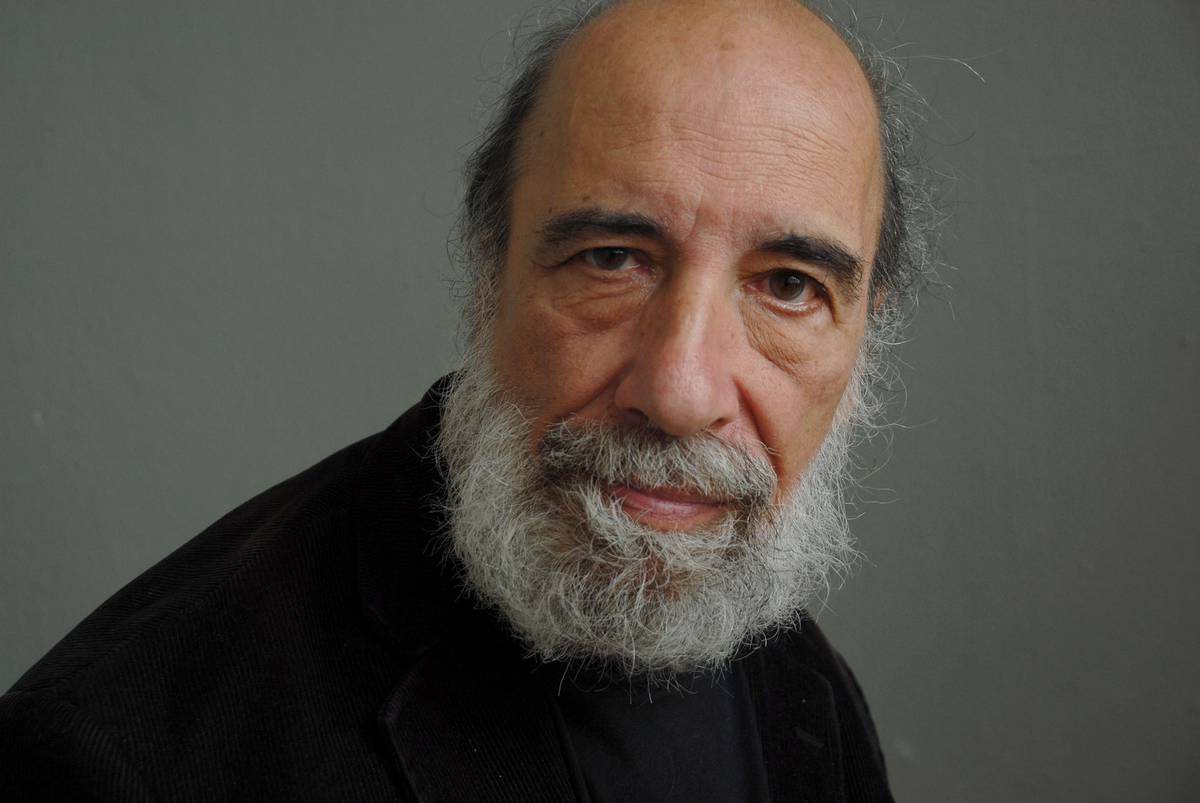

RAÚL ZURITA: UN NOBEL PARA LA VIDA NUEVA

RESURRECCIÓN. INSPIRADO EN EL VERSO DE ZURITA (Gabriel Torres Chalk)

El cielo de Nueva York todavía guarda la cicatriz blanca de unas palabras que un día cruzaron las nubes: “La Vida Nueva”. En el desierto de Atacama siguen grabadas, con cal y fuego, frases de resistencia y esperanza que parecen huesos escritos por la propia tierra: “Ni Pena Ni Miedo”. Y en el cuerpo de un artista —Raúl Zurita— aún resuenan las marcas de una época de infierno y silencio, mostrando una implacable vigencia.

¿Qué otro poeta ha llevado la literatura hasta este límite, hasta este gesto de inscribir la poesía en el cielo, en la arena, en la piel, como si escribir fuera el arte de la resurrección?

El Nobel de Literatura nació con un mandato: reconocer a quienes han dado el mayor beneficio a la humanidad a través de la palabra. En Zurita ese mandato vibra con toda la fuerza telúrica de un volcán. Su poesía no se limita a los libros —aunque los libros son esenciales—, sino que se expande a la geografía, al aire, al cuerpo colectivo de un país herido y de una humanidad que busca sentido. Zurita no solo escribe: Zurita encarna.

En su obra la poesía se convierte en resistencia. Durante los años más oscuros de la dictadura chilena, el poeta levantó la voz no desde el panfleto, sino desde el grito poético. Sus versos fueron refugio y arma, ternura y furia, prueba de que la literatura puede ser un acto radical de libertad. La poesía también es geografía y cuerpo colectivo. El desierto de Atacama, las cordilleras, los mares de Chile se convierten en metáforas vivas de la memoria y la esperanza.

Su obra nos recuerda que los paisajes son cicatrices, que la naturaleza habla por los pueblos, que un río puede llorar y una montaña puede recordar. Leerlo es escuchar el continente entero respirar.

Ese es quizá el gesto más radical de su poesía: disolver el yo en el nosotros, inscribir la memoria humana en la geografía misma. Su obra convierte la tierra en testigo y en herida, pero también en posibilidad de redención. No habla solo de Chile, habla de todos: habla de los ejércitos que juegan a ser dioses menores con misiles y drones, de las ciudades convertidas en ruinas antes de ser ciudades, de los niños que aprenden a temblar antes que a caminar. Habla de las miserables liturgias de poder, donde el estruendo de los desfiles militares intenta ocultar el llanto de las madres. Habla también de las fronteras donde hoy se ahogan migrantes, de los glaciares que retroceden, de las tierras arrasadas por el fuego y de las aguas envenenadas por el progreso mal entendido.

La poesía de Zurita es salvación frente a la barbarie. Tras el dolor, él ha sabido escribir La Vida Nueva, insistir en que incluso después de la catástrofe queda un lugar para el amor, para el renacimiento, para la belleza. Su voz demuestra que la poesía no solo denuncia: también cura, también abre un horizonte cuando todo parecía clausurado.

Cuando escribe “porque nuestros cadáveres revivirán. Sí, porque nuestros cuerpos revivirán, y el cielo encendido será un mar de pasto oyendo nuevamente nuestros pasos. Y se abrirá un mar en las soledades” (Inri), no habla de dogmas ni de milagros, sino de la obstinada fe de la poesía. Allí donde todo parece enquistado, él abre la posibilidad de una resurrección no como promesa ultraterrena, sino como insistencia terrenal: la vida insiste, la belleza insiste, la memoria insiste. Es un anuncio para los vivos y para los muertos, para los que caminan y para los que quedaron bajo tierra o bajo agua.

Un recordatorio de que la historia no termina en las tumbas ni en las soledades, que la poesía es capaz de devolvernos la marcha, de hacernos oír nuevamente nuestro corazón y nuestros propios pasos. Ese es el verdadero milagro de Zurita: ofrecernos un horizonte de vida en un tiempo que se obstina en la infamia de multiplicar muertes.

En tiempos de ruido y desinformación, nos devuelve la palabra como acto de fe; porque en tiempos de fronteras, nos recuerda que la poesía puede ser cielo, tierra y cuerpo común; porque en tiempos de desesperanza, Zurita insiste: la vida nueva es posible. Escrito como un réquiem y como un canto a los desaparecidos de la dictadura, Inri equilibra la desolación del paisaje con la esperanza de una resurrección colectiva. Ahí aparecen esos pasajes donde el cuerpo humano, el cielo y la tierra se funden en una sola visión: cadáveres que reviven, el mar que se abre en las soledades, la naturaleza que guarda memoria de los ausentes.

Ese gesto es, al mismo tiempo, profundamente político y profundamente espiritual. Porque si un continente puede respirar en un poema, entonces la poesía no es un lujo, sino una forma de supervivencia. Y el Nobel, que nació para señalar a quienes han dado beneficio a la humanidad, debería escuchar esa respiración y comprender: pocas voces como la de Zurita han sabido recordarnos que la poesía es también oxígeno para seguir viviendo.

Zurita devuelve la lectura correcta: nos dice que el único desfile verdadero es el de las nubes, que la única demostración de fuerza es la de un río desbordado, que la única victoria es que la vida continúe pese a todo. Mientras el mundo se equivoca celebrando su capacidad de destruir, Zurita levanta su obra como recordatorio de que el verdadero poder es hacer brotar belleza en medio del desastre: “La escritura es como las cenizas que quedan de un cuerpo quemado. Para escribir es preciso quemarse entero, consumirse hasta que no quede una brizna de músculo ni de huesos ni de carne. Es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo es la suspensión de la muerte.”*

Hoy, cuando la humanidad se muestra desnortada, es imposible no recordar aquel “Nunca más” que se juró tras la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, aquí estamos: repitiendo errores, multiplicando ruinas, repitiendo los horrores más graves del pasado. Acaso no hemos aprendido nada. En este contexto, se vuelve más urgente que nunca enviar un mensaje al mundo. ¿Y qué mejor mensaje que este? El Nobel reconociendo a un poeta que inscribió en la tierra y en el cielo que el dolor no es el final, que todavía hay esperanza.

Entonces irrumpe un verso como un relámpago: “la noche es el manicomio de las plantas”. En esa imagen se condensa lo que somos: un planeta enloquecido, un jardín extraviado que clama por volver a escuchar su propia respiración. Ese verso no solo describe la noche: describe nuestra época, donde la locura del hombre arrastra consigo a todo lo que florece.

El Nobel debe ser Zurita porque su voz es universal y necesaria. En tiempos de ruido, manipulación, propaganda y posverdad, de pulsaciones humanas tan bajas y miserables, devuelve a la poesía su función de brújula moral. Este ya es un siglo herido que necesita del arte con urgencia.

El Nobel, si quiere seguir siendo un faro, debe mirar hacia el poeta que escribió con sangre y con aire, con desierto y con estrellas. Raúl Zurita no necesita el premio para ser eterno, pero el Nobel sí necesita a Zurita para estar a la altura de este siglo.

GABRIEL TORRES CHALK

* Raúl Zurita en Gabriel Torres Chalk: Imagen de Raúl Zurita: La Vislumbre del Paraíso. Del Centro Editores. Madrid: 2010.

MELQART EDITORIAL

#melqart

#MelqartMedia