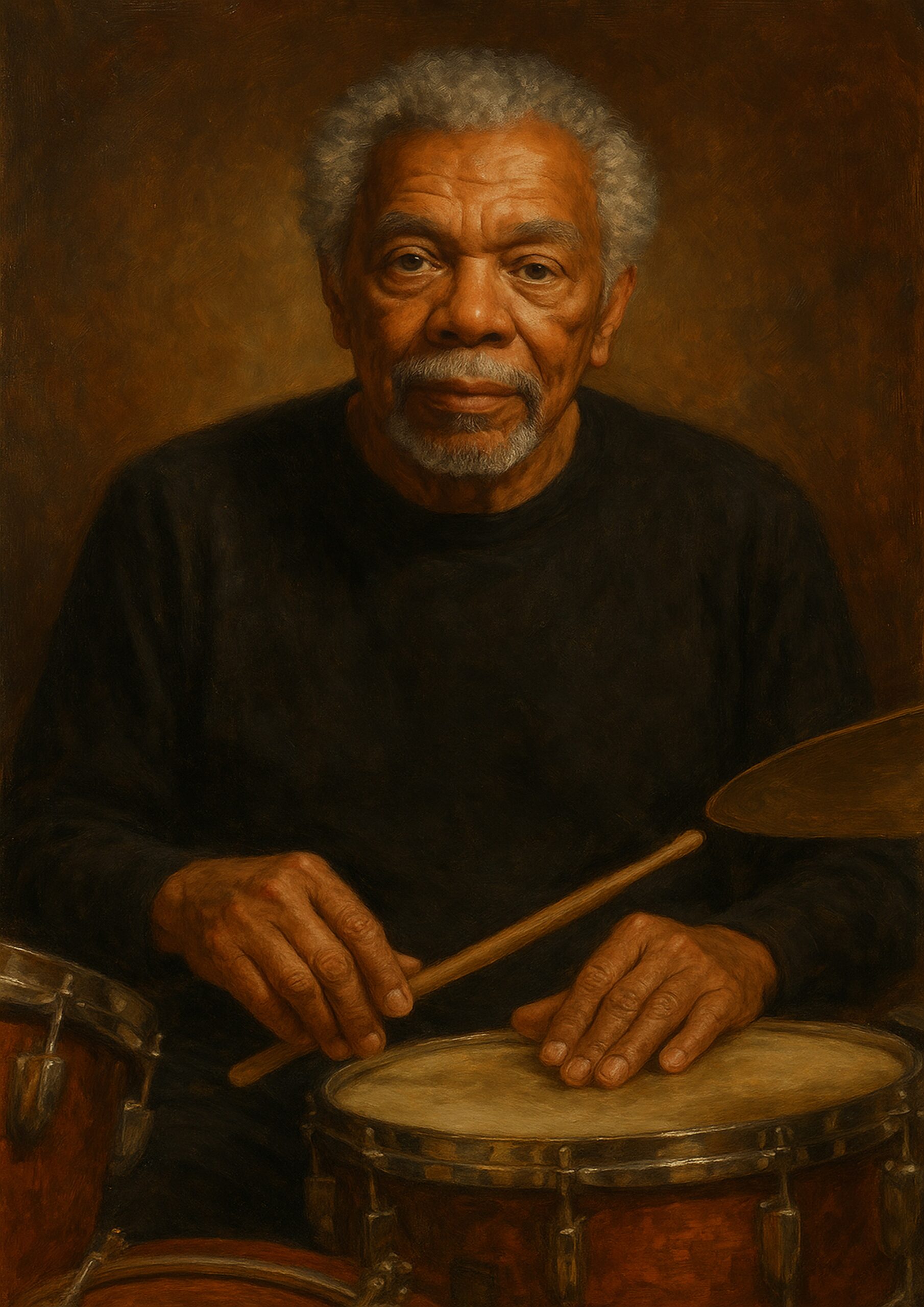

JACK DEJOHNETTE: LA AFINACIÓN DEL OTRO

Homenaje a Jack. Ilustración de Gabriel Torres Chalk

Decir batería de jazz se queda corto, casi insultante. Jack DeJohnette fue, durante más de seis décadas, una forma de inteligencia musical autónoma: oído, memoria, geografía emocional y arquitectura del tiempo, todo a la vez.

Lo que yo recuerdo de Jack DeJohnette no es un solo de batería. No es la velocidad, ni el golpe, ni la exhibición de pólvora que algunos esperan cuando les dices batería de jazz. Lo que yo recuerdo de Jack es otra cosa más íntima y más peligrosa: el modo en que te recolocaba el pulso interno sin pedir permiso.

Voy a intentar explicarlo. Hay músicos que tocan encima de ti —se plantan sobre tu pecho, se imponen, te presionan gloriosamente—. Y hay músicos que se colocan alrededor de ti —te arropan, te sostienen, te hacen sitio—. Jack hacía las dos cosas al mismo tiempo.

Era como estar en medio de una tormenta y notar, aun así, que alguien te ha puesto una mano en la nuca para que no se te enfríe el cuello. Tú estabas escuchando a otro —el piano, el saxo, la trompeta, la línea del bajo— y de pronto sentías que algo se abría a tu alrededor, como una ventana nueva en una habitación donde jurabas que ya conocías todas las paredes.

Lo más hermoso es que nunca parecía ansioso por protagonizar nada. A veces entraba tarde a propósito, como si dijera: “Acaba de hablar alguien; voy a responderle con respeto”. A veces golpeaba una vez y después dejaba un silencio largo, y ese silencio decías “madre mía”. Ese silencio suyo valía más que un redoble entero de cualquier otro músico.

Para mí había algo profundamente humano en eso, casi ético, un eco-jazz: tocar batería como acto de escucha. Pienso en la gente que ha pasado su vida en escenarios, ciudades, aeropuertos, noches grabando hasta las tantas de la madrugada. Pienso en los egos, en la necesidad de ser el centro, en la batalla constante por el foco. Y después veo a Jack, que podía haber aplastado a cualquiera —porque tenía la técnica, el oído, la historia, la energía—, y en lugar de aplastar convertía la experiencia en arte y el arte convertía la vida en un acto de generosidad: te sostenía, y al sostenerte te elevaba. Una vez más: sostener al otro sin borrarse él. Eso casi nadie lo sabe hacer.

Cuando sonaba en contextos eléctricos, en música de sangre caliente, la sensación era física. No era “escucho una batería”. Era “el aire de la sala está cargado”. Como si los platillos fueran cables pelados soltando chispas en el borde del escenario. Una electricidad que no era rock ni era jazz de museo, sino una cosa callejera, húmeda, peligrosa y viva. Se notaba que la música estaba pasando ahora mismo, no en partituras antiguas. No era nostalgia. Era riesgo.

Y luego, en los contextos íntimos —los momentos más pausados—, la violencia se convertía en ternura. Pero cuidado: ternura no significa debilidad. Ternura aquí significa algo casi más brutal: te voy a dejar desnudo, pero no te voy a dejar solo. Ese tipo de ternura. Había golpes suyos tan suaves que casi no eran golpes, eran caricias rítmicas. A veces parecía que no estaba tocando una batería; parecía que estaba acomodando la respiración de los demás músicos, ajustándoles el diafragma para que pudieran decir la verdad sin asfixiarse.

En el 68 Miles Davis estaba mutando. Se le notaba: estaba dejando atrás el prodigio de un quinteto elegante y entrando en un territorio de fauna eléctrica que olía a asfalto caliente, rabia y trance. Esa búsqueda que el universo ha concedido al genio. Aquello era algo que todavía no tenía nombre. Para sostener esa frontera necesitaba a alguien sin miedo. Ahí entra Jack DeJohnette. Lo que salió de esa alianza acabaría siendo Bitches Brew, A Tribute to Jack Johnson, On the Corner: discos que ahora escuchamos y pensamos con naturalidad: claro, esto lo cambió todo, pero en ese momento no había ningún “claro”. Había riesgo puro, casi sabotaje sonoro, artistas literalmente inventando lenguaje delante del micrófono, buscando al animal bajo la superficie. Jack era uno de los motores de esa alquimia.

A veces me gusta pensar que la batería abrió la puerta eléctrica. En ese contexto, Jack no sólo aportó potencia. Fue elasticidad feroz. Su batería era multidireccional: un latido que empuja hacia delante, pero también una especie de murmullo lateral que envuelve. No era sólo marcar 1-2-3-4; era fabricar atmósfera, densidad, electricidad ambiental, como si el kit entero fuera un campo magnético. Eso abrió el puente entre el jazz más libre y el rock psicodélico/funk de principios de los setenta. Y a partir de ahí nace tal vez buena parte de lo que hoy llamamos fusión.

Hay otra cara de Jack DeJohnette que, para mucha gente, es incluso más definitiva: el llamado Standards Trio con Keith Jarrett al piano y Gary Peacock al contrabajo. Ese trío pasó más de 25 años demostrando que un estándar —ese tema conocido— que casi cualquier músico de jazz tiene tatuado en la memoria muscular, podía todavía quemar de nuevo. Ahí DeJohnette se convierte en poeta del susurro.

En muchas ocasiones mi memoria visual me impulsa a recordar a Jack como el músico que diseñaba la habitación donde la música iba a suceder. Me fascina eso: que un percusionista pueda afinar la sinceridad de los otros. Había en él una cualidad espiritual, aunque esa palabra se ha gastado mucho. No hablo de misticismo cursi. Hablo de esa calma peligrosa del que ya ha visto de cerca el incendio y no necesita gritarlo. A ratos sonaba como alguien que ha hecho las paces con el caos. Como un hombre que te mira y te dice: “sí, la vida se rompe, lo sé, pero escucha cómo suena cuando se rompe”. Una buena definición de arte.

Y ahora que se ha ido lo que siento no es sólo tristeza. Es una especie de vacío acústico, una tristeza como de espacio. Como si en el mundo hubiera un hueco nuevo donde antes había una mano invisible sujetándolo todo para que no se derrumbara.

Nos acostumbramos a hablar de los grandes del jazz usando tópicos como “leyenda” o “maestro”, palabras que parecen sellos oficiales. Jack DeJohnette fue una de esas pocas personas capaces de sostener el momento presente sin que el momento se le deshiciera entre las manos. Lo que él hacía no era marcar el tempo. Era abrir espacio.

Había músicos que tocaban encima del tiempo. Él tocaba dentro del tiempo, le hacía hueco y dejaba vivir ahí. Eso no se enseña. Eso no se escribe en una partitura. Eso no se copia. Eso, cuando desaparece, duele: tal vez una definición de jazz. Mientras hubo Jack, el tiempo respiraba distinto. Y yo, honestamente, ya le echo de menos.

[El retrato que aporto aquí fue titulado en su momento como “Arquitectura del tiempo”. Hoy se titula “Homenaje a Jack”].

Por Gabriel Torres Chalk

.

.

MELQART EDITORIAL

#melqart

#MelqartMedia