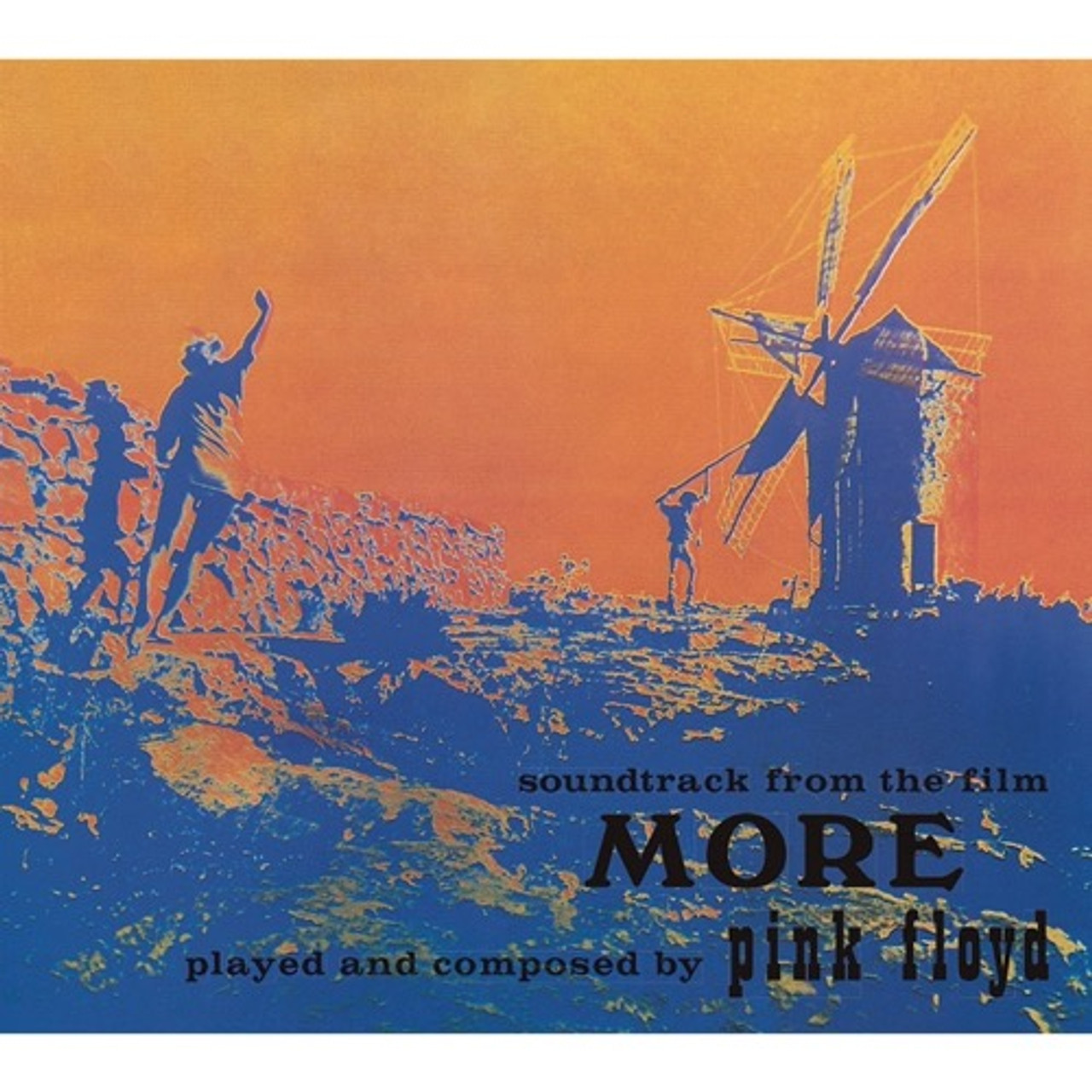

IBIZA 1969: EL MORDISCO DEL MOLINO NARANJA

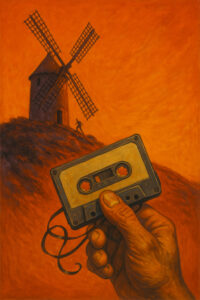

Autor del dibujo: Gabriel Torres Chalk

La versión oficial dice: Barbet Schroeder rueda More, Pink Floyd hace la banda sonora y de repente Ibiza queda estampada en la imaginación europea como un edén psicodélico donde todo está permitido.

La versión no oficial dice: un grupo de ingleses extremadamente inteligentes, muy frágiles y todavía radioactivos tras perder a su genio (Syd Barrett), aterriza en una isla medio vacía del Mediterráneo y escucha el zumbido del deseo moderno. Y se dan cuenta de que ese zumbido tiene un bajo, una batería y delay en la guitarra. Y que huele a peligro.

Cuando Schroeder les propone musicar More, no les está pidiendo “una canción para los créditos”. Les está pidiendo temperatura. Les está pidiendo el grado exacto de fiebre de una época que todavía no sabía que se estaba drogando consigo misma.

Vámonos a la isla antes de que llegue el charter lleno de guiris quemados, camareros con camiseta fluorescente, futbolistas, mal llamados influencers, y cuentistas de todo pelaje. Vámonos a Ibiza cuando todavía olía a pino caliente, a sal gorda, a gasoil de llaüt, a senda de los elefantes y costo marroquí en el forro de la mochila. Vámonos a 1969.

Te aviso de antemano: la luz de Ibiza en 1969 no perdona. No tiene filtro ni misericordia. Es una luz que te desnuda las mentiras y te deja con lo que en realidad eres, aunque lo que seas a esa hora huela a porro barato y a incertidumbre.

Schroeder llega ahí con hambre de autenticidad. No quiere postal turística. Quiere carne. Quiere la geografía exacta del abandono: dos cuerpos jóvenes que se queman vivos a base de sexo, heroína y romanticismo mal digerido.

Esa tarde —porque en la historia siempre hay un instante— David Gilmour está sentado en una silla de mimbre con una acústica apoyada contra el muslo. No hay glamour. No hay ingeniero de sonido, no hay roadies, no hay nadie trayendo bandejitas de nada. Hay una pensión asombrosamente blanca, pared de cal que devuelve la luz magnificada, y una persiana de lamas medio bajada para que no entre todo el sol como un navajazo. A través de esa persiana se ve el Mediterráneo. Azul insultante. Un azul que parece pintado a propósito para humillar Londres.

Roger Waters está en el suelo, espalda contra la pared, los codos sobre las rodillas, mirando un cuaderno. No está escribiendo aún. Está mirando. Eso que él hace: medir veneno emocional como quien pesa harina. Nick Mason ha dejado caer el zapato sobre el marco de la ventana y marca un ritmo con la suela: tac, tac, tac. Late flojito, batería sin batería. Rick Wright está echado boca arriba en la cama que no es suya, ojo izquierdo cerrado, ojo derecho abierto, fumando algo que le han pasado unos alemanes que duermen en la habitación de al lado, dos rubios con la piel rosa-cangrejo y una chica francesa que se ríe siempre medio segundo después que el resto, como si todo le llegara con delay.

Y en mitad de ese cuarto, donde el aire ya es espeso de tanto calor y tanto humo, está la isla. No Ibiza como postal —todavía no—, sino Ibiza como criatura: un animal vivo que respira lento, que huele a sal, a ropa mojada secándose en cuerda de pita, a sudor ya empezando a volverse sexo. Barbet Schroeder aparece en la puerta como si siempre hubiera estado ahí desde antes que la puerta existiera. Tiene la mirada del que no viene a pedir permiso, viene a pedir verdad. No trae ni guion cerrado ni diplomacia: trae hambre. Dice (en esa mezcla de acento que nadie sabe ubicar exactamente si es París, Lausana o frontera mental): —Quiero que suene a esto. No quiero música bonita, quiero esto…

—¿Esto qué? —pregunta Gilmour, pero lo hace sin levantar la vista del clavijero. Como si el sol le hablara y a él le diese un poco de vergüenza admitirlo.

—Esto —dice Schroeder, y señala con la barbilla hacia la ventana.

Fuera, en la calle de tierra, dos cuerpos se están besando contra una pared sin preocuparse por si alguien mira. Es a plena luz y el tipo todavía con la camisa abierta por la mitad, la chica con el pelo pegado al cuello de tanta humedad. Schroeder los mira como diciendo: esta es la película. Roger deja el cuaderno. Levanta por fin la vista. Le brilla el sudor en el labio superior. Dice —Esto no suena a Londres.

Y Schroeder suelta una risa chiquitita, casi sin dientes, y dice —Exacto.

Más tarde —cambia la luz, el cuarto se pone naranja y todos parecen más bellos y más rotos a la vez— empiezan a grabar bocetos con una grabadora portátil de esas que parecen un ladrillo plateado. Nada profesional. Casi vergonzoso, si lo escucharas fuera de contexto. Pero ahí está el germen de todo. Rick Wright toca algo mínimo, unos acordes suaves, casi bossa mutada, un hilo de paz momentánea, y Gilmour deja que la voz le salga sin apretar. “Green is the colour…” Lo canta bajito, para ellos. Y durante un instante absoluto, un segundo y medio tal vez, todo parece posible, limpio, tierno. Paz de cala escondida. Piel mojada al sol. El mundo sin factura ni fractura.

Ese segundo se queda flotando en la habitación como un fantasma bueno. Y entonces se rompe.

Porque llega un chaval alemán que nadie ha invitado, abre la puerta sin llamar (en Ibiza en el 69 las puertas son más concepto que frontera), y suelta, en inglés torcido y cargado de orgullo, “I scored something pure.” Levanta los dedos. La cosa brilla demasiado.

El silencio que sigue es otro. Es más denso. Es el silencio de una habitación que de repente entiende que la belleza aquí tiene cuchilla escondida. Y ese cambio de presión, eso exactamente, Roger lo guarda. Lo guarda entre los dientes.

Luego, cuando ese silencio se convierte en celos, dependencia, paranoia, y la belleza se convierte en posesión, eso será “The Nile Song”. Ese rugido arenoso, casi heavy antes del heavy. Ese canto violento que muchos años después la gente escuchará y dirá “¿pero esto es Pink Floyd?”. Es Pink Floyd cuando quitas las nubes psicodélicas y dejas solo la necesidad cruda.

Y cuando esa misma fiebre la colocan directamente sobre la barra grasienta de un bar de la isla —las paredes manchadas de humo, un ventilador que no ventila nada, vasos que no se han enjuagado bien desde el mediodía—, eso es “Ibiza Bar”. No le pusieron ese título por casualidad. Ese título es dedo señalando el altar verdadero de la película: la barra. El punto de intercambio. El dispensario emocional. Donde compras tu libertad y te bebes tu prisión.

Hay un momento esa noche que casi nadie recuerda con precisión, porque nadie estaba del todo sobrio, pero todos lo reconocen cuando se les cuenta.

Es tarde. El calor ya no pega, ahora envuelve. El cielo sobre la isla no es negro, es violeta con costuras. Un generador suena a lo lejos como un animal que no descansa. Se escucha una radio española con interferencias y copla vieja distorsionada; la señal viene y va.

Gilmour está fuera, sentado en el escalón, la guitarra eléctrica conectada a un ampli pequeño que chisporrotea. Roger está de pie, apoyado en la pared encalada, mirándolo con media sonrisa que no es sonrisa. Nick marca un ritmo primitivo con las manos en las rodillas. Rick tararea para sí, casi litúrgico. Schroeder fuma y observa en silencio. No dirige. No interfiere. Sabe que si habla demasiado, lo rompe. Ese es su talento: saber cuándo la cosa está viva y no meterle bisturí.

Entonces, sin haber escrito nada formal, sin haber dicho “vamos a componer ahora”, sin tener ni idea de que en unos meses eso será un disco con portada y catálogo y royalties, la isla entera se convierte en toma. Y debajo de todo, un zumbido bajo de autodestrucción, una línea roja que avanza poco a poco, sin prisa, pero sin pausa.

Pink Floyd, que venía de Londres con la herida abierta de perder a Syd Barrett al ácido —esa implosión brillante, ese amigo que se fue quedando atrás en tiempo real mientras el resto seguía caminando—, reconoce el patrón al instante.

Esto ya lo hemos visto, piensan. Esto es belleza que se come a sí misma. Solo que ahora no está en un piso húmedo de Cambridge con luces estroboscópicas. Está aquí, al aire libre, frente al mar, oliendo a sal y promesa de eternidad. Y eso duele más. Porque en Londres podías culpar a la lluvia. Aquí no tienes a quién culpar. Aquí el veneno viene en envase paradisíaco.

A la mañana siguiente Ibiza parece inocente otra vez. El sol de las diez limpia todos los pecados de la noche como si fueran huellas en una mesa de cristal. Las paredes vuelven a ser blancas. Las sargantanas hacen flexiones en las piedras calientes. En el puerto dos pescadores mayores comentan en ibicenco que “estos forasteros van a acabar mal”. Y lo dicen sin odio, casi con ternura cansada, como quien ve niños jugando demasiado cerca del borde del muelle.

Pero en la cinta portátil de la noche anterior ya están las semillas. Está el riff sucio que se convertirá en “The Nile Song”: celos, posesión, rabia que se auto-inflige. Está el golpe grave y viscoso que será “Ibiza Bar”: esa mezcla de placer y resignación que sólo existe a las cuatro de la mañana cuando ya sabes que mañana te vas a hacer daño otra vez y lo aceptas porque es parte del paquete.

Schroeder tiene exactamente lo que vino a buscar: no una banda sonora, sino el sonido literal del veneno circulando. Pink Floyd también se lleva algo, aunque todavía no lo sabe decir en entrevistas. Se llevan la certeza de que el idealismo naïf de la primera psicodelia —amor libre, flores en el pelo, Syd sonriendo desde su otro planeta— ha muerto. En su lugar hay otra cosa más adulta, más triste y más honesta: libertad con precio.

Autor del dibujo: Gabriel Torres Chalk

Después de More, la isla deja de ser solamente un refugio barato para europeos cansados del gris industrial. Se convierte en un tótem. Una promesa. Una especie de enclave donde se supone que eres libre y el amanecer es eterno y puedes amar a quien quieras, como quieras, cuanto quieras, y chutarte lo que sea que te acerque al sol interior.

Porque More no fue solo “una peli rara de hippies sobre drogas”. Fue un documento de transmisión. Un cable de alta tensión tendido entre la ingenuidad post-Beat (amor libre, comunas, déjalo fluir), y el realismo químico setentero (heroína, celos, posesión, autodestrucción lenta con belleza alrededor). Pink Floyd puso música a ese cable. Lo electrificó.

Eso es lo que hace que Ibiza deje de ser fondo y pase a ser personaje. Y por eso la isla, a partir de ahí, ya nunca volvió a ser solo isla. Se volvió relato. Mito exportable. Lugar donde ir “a encontrarse” y, de paso, riesgo real de perderse.

Ibiza, sin querer, queda grabada como el altar donde Europa ensaya su caída con estilo. Y así, Pink Floyd toma una isla mediterránea que hasta entonces era principalmente pescadores, higos, algarrobo, contrabando de pequeña escala… y la rebautiza como escenario de iniciación tóxica. Como rito.

Y esa grabación, disfrazada de película escandalosa y disco raro de transición, es lo que décadas después se seguirá usando como postal mental de la isla: ven aquí, desnúdate de lo que eres, prueba quién podrías ser sin reloj ni culpa… pero entiende que no hay deus ex machina. Aquí nadie viene a salvarte cuando cruces la raya. Aquí el amanecer es hermoso, sí, pero también es un espejo cruel.

El erotismo no está filmado como pecado. Las drogas no están filmadas como “elemento narrativo para desencadenar tragedia ejemplar”. Están filmadas como costumbre. Como clima. Como forma de tocar al otro. Eso, en 1969, era dinamita.

Por eso la censura. Por eso los recortes en varios países. Por eso el murmullo: “han filmado lo que no se debe filmar todavía, y encima con nombres reales de la emoción”.

Pero fíjate en el matiz: no es solo una película escandalosa. Es un documento antropológico de una mutación cultural. Ibiza es el cuerpo donde esa mutación se imprime.

El resto —la Ibiza de neón, la Ibiza de club gigante, la Ibiza-logo— vendrá después. Más dinero, menos ingenuidad, mismas ganas de quemarse. Ibiza, final de los sesenta: no es aún IBIZA®. No hay macro-discoteca en letras blancas tipo logo de aerolínea. No hay after. No hay ni siquiera la idea del after. No hay discotecas disfrazadas de hotel glamour.

Pero el origen está ahí, en esa habitación con persiana entreabierta donde cuatro músicos sudados, un director con hambre y una isla aún inocente fabricaron, sin permiso de nadie, una liturgia nueva: te prometemos libertad absoluta. Tú pones el cuerpo.

Por Gabriel Torres Chalk

.

.

MELQART EDITORIAL

#melqart

#MelqartMedia